Nuestra odisea personal comenzó el 1 de octubre. Llegamos con ese amor doloroso por la literatura, que nació al ver un libro en la estantería. Porque siempre está ese que hace que mires varias veces: el lomo, la portada, la «parte de atrás» o que ojees entre páginas al azar… Pero un buen día decidimos ver cómo cojones un libro llega a ser un libro. Craso error. Fin de la magia. Primera y recurrente enseñanza del máster: los editores tenemos que ser invisibles, cuanto menos se vea nuestra participación, mejor trabajo será.

Durante octubre nos vimos en una tormenta de clases y lecturas, con el único horizonte de que el último día se nos asignarían los proyectos. Desayunábamos Méndez de Cuenca, merendábamos Machado de Assis, comíamos Nin Frías y cenábamos Salarrué. La gente se conocía sin parar de trabajar, tripulantes de la editorial en la que nos embarcamos.

En noviembre comienzan las expediciones: cuatro barcas marchan a investigar a fondo cada uno de esos extraños monstruos. Sin dejar de achicar agua de la pila de lectura, las ocho editoras pasamos a tener a Laura en todas las comidas, cafés y sobremesas. Para lograr remar todas a favor, anticipando tanto entregas como tempestades, dividimos el trabajo por parejas. «Pero ¿por dónde empezar?» llorábamos como inexpertas grumetes, a lo que el capitán de edición comenzaba a dar órdenes: «Preedición, corrección y revisión». Parecía fácil, pero era la pescadilla que se mordía la cola.

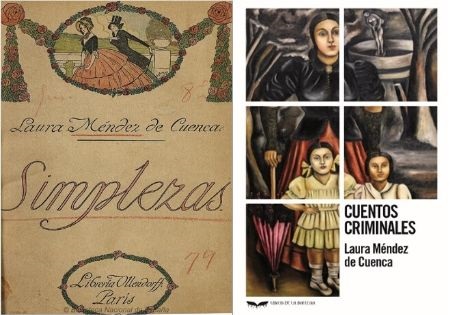

Mientras un par preeditaban un terrible OCR, pescando el contenido entre espuma, espacios y símbolos innecesarios, el resto seguía moviendo el barco. Había que investigar más sobre esa desconocida criatura, sacando otros cuentos que ayudasen a identificar mejor su forma: «Eh, una cola», «Yo veo una aleta», «Esto no vale, es un mejillón». Entre los nubarrones que suponían la basta producción, apareció un pequeño claro, ¡una antología criminal! La barca se estabilizó y por fin se hizo la selección. Pero el trabajo no cesaba, volvimos a preeditar, imprimir y comenzamos a corregir.

Entramos en un mes de monotemática labor: cogíamos un cuento por pareja, lo descamábamos y se lo pasábamos a otras compañeras. Ya no sabíamos cuántas veces nos cortamos las yemas de los dedos entre hojas y escamas, para dejarlos limpios para consumir. Tras tantas búsquedas meticulosas, nuestros algoritmos de Google ya creen que Fundéu debe ser el nombre de nuestra pareja. Pero siempre queda una espinita, esas comas de la autora que no podíamos quitar por norma y que como editoras en ciernes nos dolía dejar. Cada pequeña hueva de nuestro animal marino había pasado por ocho pares de ojos varias veces, ya todo estaba bien. Nos relajamos.

Tras la expedición arrastramos contra viento y marea nuestra presa. Todos empezamos a volver al gran navío, donde los capitanes habían estado observando nuestras hazañas con binoculares, mientras mantenían a flote la nao. Era un día esperado, había llegado el teniente del diseño de cubierta y los renacuajos editoriales subían a cubierta ilusionados.

Entonces nuestra barca volcó. Nuestros camaradas ya tenían nombres e imágenes para sus conquistas, mientras nosotras nos hundíamos por dos grandes agujeros. Recordamos con pesar nuestras semanas pensando cómo llamar a aquella criatura. Ver en ese momento el título, subtítulo y nombre de la autora en cuatro líneas en un cajetín de horror vacui, nos causó mareos. Aquello sí que era un monstruo marino lovecraftiano. Aún con el cansancio acumulado no nos hizo aflojar; sujetamos con fuerza la escurridiza presa y nos negamos a rendirnos.

Tras el revolcón de esa ola, hicimos callo atando bien esta atroz antología y la nombramos «Cuentos criminales». No había pausa. Llegó el teniente de maquetación: aun sin su coraza externa, el monstruo empezaba a amansarse. Volvimos a repartir revisiones, no podía ser difícil, ya lo habíamos corregido a ocho pares de ojo. ¡Ahí seguían! ¿Qué hacían ahí otra vez esas escamas? ¡Y venían con tripas sin limpiar! Teníamos que volver a depurar, eso no estaba para consumo. Otra vez revisión, corrección, maquetación; una vez y otra, como el rítmico balanceo del navío.

Llegó enero y con él se vislumbraba costa: parecía cada vez más cerca la perspectiva de sacar a la luz este ser escondido en la historia. Empezamos a arriar las velas y volvieron los tenientes de diseño y maquetación, por fin con nuestro proyecto acabado. Así llegó María Izquierdo para crear nuestra cubierta, igual que aquellos ilustradores medievales que daban vida a los monstruos del mar con fuertes colores y sus contrastes. Lejos quedan aquellas viejas cartas de navegación que creó la autora.

Con fuerzas renovadas, pudimos volver con mayor ilusión al siguiente trabajo. Ya era marzo, momento de volver a tierra. Había que llegar a puerto y antes necesitábamos dar a conocer nuestro hallazgo. El capitán de marketing nos hacía trabajar de nuevo día y noche, el navío aún tenía peligros a los que enfrentarse. Iniciamos su difusión para que, con el boca a boca, lleguen noticias a la ciudad de esta obra antes incluso de que lleguemos. Ya estaba, faltaba la recta final: listo para imprenta, distribución y llegada a la Feria del Libro de Madrid. Ya olíamos el calor de El Retiro a la hora de presentar nuestro proyecto.

Y todo se jodió. Ni tormenta, ni remolino, ni kraken… No pudimos entrar a puerto. Se cerraron los puertos y nos quedamos todos en el barco. «¿Y ahora qué?». Seguimos, como con cada resbalón, sujetamos más fuerte y aguantamos como hacen los amantes de la cultura. Toca seguir desde internet y llegará, igual que Odiseo consiguió llegar.

Los viajes son un aprendizaje y nosotros ahora sabemos que ya no volveremos a ojear la portada ni la «parte de atrás», sino las cubiertas. Atrás quedan nuestras apreciaciones y opiniones como lectores enamorados, pues hemos quedado al otro lado. Y es que como bien nos dijeron, debemos ser invisibles. Los editores nos escondemos en el ápice de cada letra, tras todas las batallas por llevar el manuscrito a ser un libro.